ハーバード白熱日本史教室/北川智子(新潮新書 680円)

意外な所で地道に活動して成果を挙げている叙伝を見出したので紹介してみることにする。

著者は2004年カナダの州立大学卒業後、数学と生命科学を専攻していたが、ふとしたきっかけで日本史の勉強を始めた。多くの資料を読み進んでゆくと、従来までの歴史学者は大きな過ちを犯していることに気付いた。著者は大学の先生の支援によりハーバード大学の日本史の講義を受けることになったが、内容的に不満が募り、そのサムライだけに限定し称賛した内容に自分の考えをつぎ込んで、レデイサムライという講義内容に変えたいと思った。そしてLady Samuraiという 修士論文を作り始め3年後、いろいろな資料やテストを提出し、やっと博士号をうけた。さっそく、念願のLady Samuraiが正式のクラステーマとして取り上げられた。

ここで大事なことは、今まで世界的に名の通っていない国の歴史は人気がなく、弱小の東アジア学部に受講生は減り、10人を超すことが出来なかった。其処での北川智子さんの初講義は、2つの新しい日本史講義としてLady Samuraiと学生自身のセミナーを開始した。評価は意外に高く、講義には16人が集まった。それから噂は評判を呼び、講義開始して2年目には聴講者が100人を超え、世界の学会でも度々表彰されているほど人気が出ている。

このように人気のないテーマが急に注目された原因は、何であったのだろうか。

第1に、北川女史のテーマに対する深い考察である。サムライへの評価は高いが、それはなぜ男性にだけに限られるのだろうか?女性サムライを歴史から掘り起こそうと文献を探求したこと。

第2に、単に講義だけではなく、セミナー形式で学生から意見発表してもらい討論すると、意外に面白い結論が出ることがある。

大きな新しいテーマ次々に発表して行くこと。この手法は貴重である。

(六甲颪 2012年7月6日)

地下水は語る―見えない資源の危機/守田優(岩波新書 2012年6月発行 本体760円)

井戸水や湧き水として身近な地下水。都市化のなかでその大量利用が続いた結果、地盤沈下や湧水の枯渇、新たな汚染が発生している。世界の穀倉地帯には、農業用水の危機も迫る。日本の事例についてさまざまな障害がどのように発生するかを解説し、これからの地下水との付き合い方を、資源、環境、文化の面から考える。とあります。

著者は、地盤沈下、地下水、都市河川の研究に従事されており、この内容はもっと多くの人に認識して欲しいと願った次第です。

以前からペットボトルのことが気になっていたので、抜き出して見ました。

山梨県では、採水地において地下水の過剰採取が大きな社会問題となっていた。山梨県のミネラルウォーター生産量は日本のトップでシェアは33.9%(2011)、30を越える企業が生産に参入。山梨県は2000年7月、ミネラルウォーター税導入の検討を開始したが、結局先送りせざるを得なかった。

ミネラルウォーター事業者は水源地の土地を買い入れ、そこで採取した地下水そのものを販売して利益を得ており、受益者負担の原則から県が応分の負担を求めようとしました。しかし、山梨県では県民の生活用水も約70%が地下水により、工業用水が全地下水採取量の25%を占めるが、最も多くを占めるのは電子製品、デバイス製造業などの情報技術産業で、全体の7%に当たる。

一方、飲料製造業の採取量は約4%であった。ミネラルウォーター業界の受益が他の業界より特別大きいとは言えず、更に、想定されるミネラルウォーター税の納税者が特定かつ少数の者に限定され過ぎているという意見により断念し見送られたそうです。

1950年代までは豊富な湧水が湧き出ていた井の頭池が枯渇していたそうです。今現在、120mもの深さから井戸水を汲み上げていることを知って愕然としました。

かつて、東京ゼロメートル地帯とか騒がれたことがありましたが、過度の取水が地盤沈下の原因になっていることが分かって来ており、さらに過度の取水が地下水脈の変動をきたしており、水循環の機能不全に陥っているそうです。

地下水は誰のものかという問いに、私たちが河川の水を利用する時は河川法によって、国土交通大臣や都道府県知事の許可、水利権を得なければならない。河川水は公水だからである。

一方、地下水には民法207条が適用され「土地の所有者はその土地の上下に及ぶ」が適用され地下水は私水である。というのが、現状だそうです。

地下水は昔から1年を通じて水温が一定であり、水質も安定しており、しかもポンプさえ設置すれば水は勝手に使えます。日常の個人で使う程度の地下水の使用ならともかく、地盤沈下や地下水脈に影響を与える可能性のある商売ベースの場合、著者が指摘しているように、私水ではなく公共の水にすべきと私も思った次第です。

(ジョンレノ・ホツマ 2012年7月7日)

黄金の日本史/加藤 廣(新潮社 本体720円)

本書の表題「黄金」は「キン」を意味するもので、日本史を讃える意味ではなく、貨幣経済を論じた内容の書である。著者の加藤廣は東京大学法学部を卒業し、中小企業金融公庫、山一證券勤務などを経て作家デビューした人で、もともと、経済に詳しい経済人の出身である。

著者の加藤廣は、歴史小説「信長の棺」で作家デビューした歴史小説家であるが、本書は「キン」から見た日本の貨幣経済の歴史を論じた書である。

日本史上での貨幣経済は、実にお粗末なものであった、特に「キン」にたいする考えが甘かったようだ。遣唐使の時代には砂金を持って海を渡り、「キン」による国際通貨経済の始まりであった。遣唐使が成功して日本に帰る確率は低く、日本海海底には、その「キン」が眠っているのではと予測されるほどであった。一方、当時の国内経済に通貨は未だ存在せず、米による交換経済であったと言うことである。

源平の時代になると、宋との貿易による国際経済が起こる、この発端が東北地方での「キン」産出によって栄えた藤原氏を抑える意味で、大陸の物産による対抗策が始まるのである。と同時に、米による交換経済から通貨による経済へと移行し、宋で鋳造された銅銭を輸入すると言う事になる。言ってみれば、銅銭欲しさに「キン」を売ったと言うバカなことやっていた。と言うのが、この当時の貨幣経済だった。

信長、秀吉の時代になると流石に「キン」の価値が判るようになり、「キン」を見せ金にして貨幣を鋳造する、貨幣経済を形成して秀吉の時代は経済が大きく繁栄した。しかし、家康の時代になると、貨幣経済での「キン」の意義を理解せず、「キン」は地中にあるもと勘違いし、「キン」小判の発行によって財政を賄うと言うミスを犯した、よって「キン」小判が流通してしまってから以後の貨幣流通による経済は、苦難の道を辿ることになると言う。江戸末期に、オランダや米国などとの通商では笑えないバカな話しが例として挙げられている。

第二次大戦以後、マッカーサーは占領政策として、いち早く日銀の金庫と東京の田中金属を押さえに掛かったが、目指す「キン」は無かったと言う有名な話がある。「キン」の国「ジパング」と言うのはそのときまで世界で健在であったのだろう。日本の「キン」欠は、家康の無知から始まったと言える。そして、冷戦を経て日本は経済大国となるのだが、冷戦終了後2万トンあった米国の「キン」保有高は、その戦費のために半分以下の8887トンとなってしまい、ドルの「キン」兌換の停止に追い込まれる事になる。それでも日本のキン保有高は増えなかったと言う。

そしていま、ドルが基軸と言われ米国は国債の発行によってその地位を保っている。その国債を買い続け、ドル基軸を支えて来たのが日本である。その結果はどうかと言うと、2000年から2010年の間でみると米国の通貨発行量は3倍、日本は1.2倍、中国4倍、ユーロ2倍。そしてGDPの増加は、米国1.5倍、日本1.2倍、中国5.9倍、ユーロ1.9倍である。米国の通貨発行額ドルの乱刷ぶりが突出しているのがわかる。

著者は、ドルの紙くず化は避けられないと言っている。しかし、私が思うに、紙幣の通貨経済は過去の歴史に無い事から、判断が難しいと思うし、我々日常生活をする上で通貨は必須である。やがてドルは紙くずの道を歩む事になるのかもしれないが、平和が続く限り紆余曲折しながら、智恵が救ってくれると思う。それが戦争によってリセットされると言うことでは、人間の浅智恵がまたも発揮されると言う事も有るかもしれない、それは願いさげである。

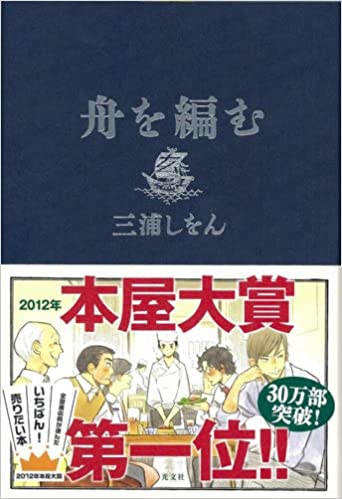

舟を編む/三浦しおん(光文社 本体1,600円)

荒木は、神田の大手総合出版(株)玄武書房で、数ヶ月後に定年を迎える。木造別館の薄暗い辞書編集部でいろいろな辞書の編纂、改訂ひと筋に生きてきた。

荒木は、辞書編集部の後事を託す人材を社内で見つけなければならない。辞書監修で30余年の付き合いとなる松本先生は、「辞書の編集作業は、ほかの単行本や雑誌とはちがう。大変特殊な世界です。気長で、細かい作業を厭わず、言葉に耽溺し、しかし溺れきらず広い視野を併せ持つ若者が、いまの時代にはたしているでしょうか」と心配する。

本来、荒木の片腕たるべき西岡がいるが、「おまえはどうも辞書には向かないんだよ。フットワークが軽いのは、原稿を取るときにはいいが」と荒木が嘆くほど軽い。その西岡が早耳で第一営業部に辞書向きの人材がいると聞き込んでくる。

荒木が本館の営業部に走る。「大学院卒で3年目、27歳」で聞いたら、部内の女子社員が「まじめさん」ですねと呼びだし、ひょろ長い手足を持てあます風情で出てきた本人まで「まじめです」と名乗って荒木を驚かせる。馬締光也は、部内であまり期待されない存在だった。

荒木は、会社がやっと編纂に正式の許可を出した新辞書『大渡海』について、「辞書は、言葉の海を渡る船だ」と言えば、松本先生は「海を渡るにふさわしい船を編む」と言い「その思いを込めて荒木君と私で名付けました」と『大渡海』の由来を語る。

これで(株)玄武書房辞書編集部のメンバーは、馬締光也、先輩の西岡、資料管理のベテラン佐々木嬢、監修の松本先生、定年後に社外スタッフとして参加する荒木さんとなり、後に西岡が念願の広告宣伝部に転出し、その後に雑誌編集から岸辺みどりが移って来る。

小説の前半は馬締の恋物語などもあって緩く進むが、後半になって、俄然、辞書編集部は燃えてくる。ちゃらんぽらんの西岡まで、異動を目前にして、荒木がしばしば言っていた「辞書はチームワークの結晶だ」といった意味をしみじみと分かってくる。

西岡はデタラメな大学教授が執筆した中世の歌人「西行」の項目の原稿を巡って教授と火花を散らす。原稿を徹底的に馬締に書き直させ、これを読んで憤激する教授に対して、教授が研究室の机で広げている愛妻弁当ならぬ愛人弁当をネタに脅しを掛け、馬締の書き直し原稿を認めさせる。この「西行」に関して費やした紙数は20ページを超える。西行の人物や派生する用語や意味について語る馬締の博識に西岡は舌を巻く。

後半で展開する辞書づくり終盤のストーリーは、編集、印刷、製本に関するマニアックな説明が多くなる。ついに印刷所の輪転機が稼働した。刷り出される巨大な一枚の紙には、裏表で『大渡海』32ページ分が印刷されている。荒木と馬締は、最初に刷り出された一枚紙を筒状に丸めて持ち、築地の病院に向かった。監修の松本先生が病に冒されて入院していた。

松本先生は、ベッドに坐る膝に広げられた紙の文字を愛おしむように細い指で触れ、「おお」とうめきに似た歓喜の声をあげる。先生は、荒木と馬締に文書で感謝の言葉を残し、「『大渡海』の3月刊行を待つことなく2月半ばに亡くなった。

読後感は爽やかだ。しかし、一般の人々が編集や印刷、製本にことさら興味を持つとは思えないのだが、なぜかこの本は売れて「本屋大賞第一位」となった。結局は人間の姿勢、辞書完成を夢見て「言葉」に取り組む松本先生、荒木、そして馬締の持続的な情熱、軽量の西岡や当初批判的だった岸辺みどりも、そしてアルバイトまで辞書づくりの熱気に感染していく人間模様が心地よいのかも知れない。

(山勘 2012年7月10日)

著者はアメリカ人外交官の子として生まれ、少年時代から台湾、香港、アメリカ、日本と移住を繰り返し、日本語を母語としない日本文学作家となった。本書はその著者による日本語論である。

著者はアメリカ人外交官の子として生まれ、少年時代から台湾、香港、アメリカ、日本と移住を繰り返し、日本語を母語としない日本文学作家となった。本書はその著者による日本語論である。

まず17歳で新宿に住み込み生の日本語が身体に浸み込んだ経緯から始まり、次いで全米図書館賞を受けた万葉集の英訳について語る。著者がどのようにして日本語を身につけたか、またバイリンガリストとしての特性を生かし、万葉集を英詩に翻訳できたか舞台裏が分かって興味深い。

万葉の詠み人たちは中国語と日本語の間に立つ、当時のバイリンガリストたちだという指摘は斬新である。大陸の言葉である漢字を借りながら大和言葉で書くことに興奮が生まれる。日本語の魅力は「混じり文」にあるというのだ。なるほど、これは日本語を母語としない特別な背景を持つ者にしか見えない視点であろう。

第二章「万葉集の時代」では、歌が作られた背景や、枕詞を英語に置き換える難しさを論じている。天安門広場に立つ陽炎を見て「東の野にかぎろいの立つ見えて・・」が思い浮かぶほど著者は万葉の世界に没入しているのだ。

アメリカ到着の直前9.11テロ事件に遭遇し、それを描写する日本語を探すうちに、松尾芭蕉の「島々や千々に砕けて夏の海」が浮かんだ。それから次々と日本語論が展開する過程は秀逸。

中国をたびたび訪れている著者は、日本人の立場で中国を観察し、両国の間の歴史的な関係に思いを致す。その中で言葉の変遷に関する観察は面白い。著者は中国旅行中怪しげな清涼飲料を飲まされ下痢をするが、中国ではこれを「仮水を飲まされた」というそうだ。中国語で仮は偽の意味で、したがって仮票は偽切符を意味する。日本語にはそんな意味はないと思ったら、今でも仮病という言葉があると著者は指摘する。

この著者が野間文芸新人賞を受けた「星条旗の聞こえない部屋」、伊藤整文学賞を受けた「仮の水」も読んだが、いずれも二つの異なる言葉にまたがったバイリンガリストしか書けない独自な著作で面白い。書物という媒体により、ユニークなものの見方、考え方に触れることができたのは有難い。

(狸吉 2012年7月11日)

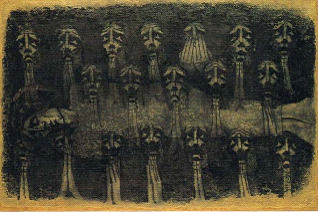

「シベリア・シリーズ」で知られる戦後最大の画家、香月泰男の生涯を、著者が29歳のときにゴーストライターとして書いた「私のシベリヤ」はじめ、講演記録「シベリア抑留の足跡を追って」、「絵具箱に残された12文字」、「鎮魂と救済」としてまとめ、シリーズ全57点をカラー収録した、香月研究の決定版である。

とくに「私のシベリヤ」は、香月が好きだったワインを2人でガブ飲みしながら何日も聞き書きしてまとめたもので、一度ならず出版されていたが、いわば立花の実質的な処女作であり、その後NHKが制作した「シベリア鎮魂歌」なども合わせて編集した、著者が香月に捧げた魂の書ともいえる。

香月泰男は、1911年に山口県三隅町(現在は長門市)に生まれた。毛利藩典医の家系で実家も歯科医だったが、両親は彼が幼いときに離婚、厳格な祖父母に引き取られる。親戚に雪舟の一派の末流がいて、たくさんの素描を見て育った影響からか、小学生の頃から絵を描くことが好きだったという。

中学に進んでも絵以外にまったく興味を示さなかった彼は、当然、成績は下から数えたほうが早かった。早々に医学部受験に見切りをつけると、当時は実技だけだった東京美術学校に挑み、ようやく3回目に合格して本格的に油絵の勉強を始める。

1934年、美術学校3年生のときに香月は、生涯最大のパトロンになる福島繁太郎と運命的な出会いをする。傾倒していた梅原龍三郎の主催する国画会展に「雪降りの山陰風景」を出品したが、選考委員たちの目に留まらず落選と決まっていた。しかし、遅れてやってきた理事の福島と梅原が「これ、いいじゃないか」と高く評価し、逆転入選するのである。

証券業で財を成した父から莫大な遺産を受け、パリに遊んで当時は無名だったルオーやマチス、ピカソ、シャガール、モディリアニなどの作品を何点も買い付けたほどの目利きで、すでに国際的な美術評論家になっていた福島は、香月が美術教師の傍ら作品を発表し始めると積極的に援助の手を差し伸べ、その関係は香月が1943年に応召で満州・海拉爾(ハイラル)に駐屯、戦後はシベリアに抑留されてからも続いたという。

香月や妻の人柄を語る話として、戦地から600通以上の絵付き私信を軍事郵便で送っていたというが、無事に届いた約360通を妻の冨美子は到着順に番号を振り、「ハイラル通信」と名付けて大切に残していた。これもかつて出版されたことがある。

従軍中も抑留中も絵具箱を離さなかったという香月は、2年近くに及んだ絶望的な収容所生活のなかで「自分は絵描きの目を持っていたから救いになった、美しいものを求めていた」と述懐している。支配者だった日本人への恨みか、移動させられる途中で見た皮膚を剥がされた同胞の赤い屍体、異国の地で寂しく埋葬される仲間の痩せ細った顔、収容所に毎朝昇る無情の太陽…。香月の脳裏のカンバスには、後に集大成される多くのテーマがすでにはっきりと描かれていたのかもしれない。

「シベリアと戦争がなければ、今日の私はなかった、今のような絵を描くことはなかった。私のシベリアは、ある日本人にとってはインパールであり、ガダルカナルだった。あれだけの犠牲を国民に強いた国家が、講和条約であっさりと非を認めたことに大きな憤りを感じる。私たちは、間違ったことに命を賭けさせられていたのか」

1947年から27年間、死ぬまで描き続けたこのシリーズには、そうした心からの怒りと鎮魂、そして救済が強烈に表現されているといい、原爆による「黒い屍体」に象徴される戦争被害者の視点以上に、日本人の戦争体験を「赤い屍体」がイメージする戦争加害者として見る、彼らしい強烈な反戦思想が込められている。

恩人福島が1960年に亡くなったとき、万感の思いを込めて霊前に捧げたのが「涅槃」のエスキス(下絵)だった(図)。「これで戦友の弔いができた」とも語ったという。

本書で香月は、東洋画と西洋画の違いの1つは余白にあり、東洋画に独特の余白の存在は、西洋画の背景と違って見る人次第だといっている。西洋画を学びながら彼は、とくにルネサンス初期絵画のなかに東洋画の伝統のなかに感じたものと同じものを発見する。西洋画を志しながら東洋画に傾倒していったのも、自分が日本人であることの再認識の故だったかとも回想している。

本書で香月は、東洋画と西洋画の違いの1つは余白にあり、東洋画に独特の余白の存在は、西洋画の背景と違って見る人次第だといっている。西洋画を学びながら彼は、とくにルネサンス初期絵画のなかに東洋画の伝統のなかに感じたものと同じものを発見する。西洋画を志しながら東洋画に傾倒していったのも、自分が日本人であることの再認識の故だったかとも回想している。

ゴッホのプルシアン・ブルーに魅せられ、さらにゴッホは香月を浮世絵の世界に導く。いわばヨーロッパ近代絵画の流れを逆にたどって、彼は東洋画に回帰したのである。シベリアから戻って香月が描いたのはもちろんシベリア・シリーズだけではないが、その表現方法は彼の作品に一貫して見られるものだという。

文字通り言葉で表現される文学に比べて、絵画や音楽が伝えるメッセージは多様である。それを見る人、聴く人によってどのようにも解釈できる。しかし、言葉では表現できないものが必ずそこにある。「私たちが忘れてはならない記憶とは何かを、香月泰男の絵は雄弁に語っている」と本書は結んでいるが、絵画が持つ情報量の膨大さと濃密さを改めて認識させられた。

(本屋学問 2012年7月15日)